八ツ橋(やつはし)」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介

こんにちは、業務用テイクアウト容器通販サイト「折箱堂」スタッフの佐藤です。

息子達が修学旅行で京都に行った際、みんながお土産で買ってきたのが「八ツ橋」。

長男が社会人になって京都に旅行に行った際も、お土産はやはり「八ツ橋」でした。

我が家の京都みやげといえば、やっぱり「八ツ橋」。すっかり定番になっています。

調べてみると、八ツ橋は京都土産のランキングでも常に上位に入っている人気ぶりです。三角形の半生菓子で、ふわっと香る独特の風味がたまりませんね。

しかし、なぜ「八ツ橋」と呼ばれているのか、いつ頃から登場したのか、なぜこのような形をしているのか、実はわたしもこの記事を書くまでまったく知りませんでした。

身近にあるものなのに実は色々わかっていない方も多いかもしれません。和菓子の由来には調べるほど奥深いものが多いのです。

今回は、そんな「八ツ橋(やつはし)」について、歴史や由来等について調べてまとめてみました。また、おすすめの折箱についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

目次

「八ツ橋」とは

八ツ橋(やつはし)と言いますと、関東圏に住む私には、三角形の柔らかい生菓子が浮かびますが、実は大きく二種類にわけられます。

古くからの歴史ある「八ツ橋」(「焼き八ツ橋」)と最近登場した「生八ツ橋」(あん入り生八ツ橋)です。

「八ツ橋」は、米粉・砂糖・ニッキを混ぜて蒸した生地を、薄く伸ばして固めに焼き上げたものです。半円に湾曲した長方形の形で、焼き八つ橋ともいわれております。千菓子(せんがし)の一種と言えます。

ちなみに「千菓子(せんがし)」とは、主に茶道で使われる日本の伝統的な干菓子(ひがし)のことを指します。「干菓子(ひがし)」の中でも、特に見た目が美しく、上品な甘さをもつものが「千菓子(せんがし)」と呼ばれることがあります。

「生八ツ橋」は、材料は同じですが、生地を焼かずにそのまま頂くもので、四角や長方形の形の生地だけのものが販売されました。

後に四角の生地を三角に折り、小豆あんなどを包んだものが「あん入り生八ツ橋」として定番になりました。生八ツ橋は半生菓子に分類されます。

京都の代表的な和菓子ですが、最大の特徴は「ニッキ味」。

ニッキは「ニッケイ(肉桂)」という常緑樹の根皮から作られたもので、独特の清涼感と辛みがあります。

江戸時代には高知、和歌山や九州地方で栽培されていたそうですが、ニッケイは成長が遅いため、当時は高価なものだったそうです。

他にニッキを使ったものでは「ニッキ飴」が知られておりますが、主に香辛料、医薬品として使われております。

「八ツ橋」の歴史

八ツ橋の起源は諸説ありますが、次の2つの説が有名です。

八橋検校(やつはし けんぎょう)起源説

「八ツ橋」の起源で特筆されているのは、「近世箏曲(こと)の父」と称される・八橋検校(やつはし けんぎょう:1614 – 1685)を偲び、箏の形を模した干菓子を「八ツ橋」と名付けたとする説です。

生前、八橋検校がお櫃に残ったご飯を捨てるのはもったいないから、何かに利用できないかと考え、型焼きせんべいにする案を出されたそうです。

元禄二年(1689)創業の聖護院八ッ橋総本店が、聖護院の森で「八ツ橋」を発売したとの伝えがあります。

インパクトのある八つ橋の湾曲したデザインのおかげで、持ち帰りの際、形が崩れにくいのもポイントですね。

八橋検校の命日である6月12日は「八ツ橋の日」とされています。毎年、老舗の八ツ橋製造業者により検校の法要が執り行われております。

「伊勢物語」「三河国八橋」起源説

もう一つの起源としてあげられているのが、こちらの「伊勢物語」「三河国八橋」起源説です。

元禄二年(1689)創業の、本家西尾八ッ橋が山城国愛宕郡聖護院村に八ッ橋屋として開業したとの伝えがあります。

元禄時代の西尾家が「三河国八橋」の故事より八枚橋の板の形を見立てた千菓子を作った事が由来です。

「三河国八橋」(現在の愛知県知立市八橋町)ですが、日本最古(平安時代)の歌物語「伊勢物語」にて歌人・在原業平が「三河国八橋」にて、「カキツバタ」の句を頭につけた歌を詠まれたことで有名です。

から衣

きつつなれにし

つましあれば

はるばる来ぬる

たびをしぞ思ふ

昔、この地を流れる逢妻川は、蜘蛛の足のように8つに分かれており、その川に8つの橋を架けたことから八橋と呼ぶようになったと言われています。

そこに美しく咲き誇る紫色のカキツバタ。花札5月札の絵柄「菖蒲に八橋」にもなっていますね。

(描かれているのは菖蒲ではなく、かきつばた(杜若)だそうです。)

現在、知立市にある無量寿寺の「かきつばた園」に約3万本の 「かきつばた」が植えられており、「かきつばたまつり」開催時には、ご縁のある本家西尾八ッ橋ではオリジナル限定商品を御用意されているそうです。

なぜ「八ツ橋」は京都名物になったのか?そのルーツに迫る

京都銘菓と言えば「八ツ橋」。なぜ京都を代表とする和菓子になったのでしょうか。そのルーツを探ってみたいと思います。

まず注目したいのが、明治10年(1877年)に京都駅が開業した際の出来事です。

西尾松太郎氏が駅で八ツ橋の販売を始め、御子息の為治氏(本家西尾八ッ橋 西尾家12代)が、八ツ橋をパリ万博に出品し銀賞を受賞したことで、国際的にも注目されるようになりました。

その後、大正4年(1915年)、京都御所にて大正天皇の祝賀行事が行われた際に、京都の土産物として全国的に有名になったとあります。

とはいえ、私たちが今よく見かける「生八ツ橋」が店頭に並ぶようになったのは、もう少し後のこと。

実は生八つ橋の発売はかなり最近で、昭和22年(1947年)に井筒八ツ橋本舗がつぶあん入り生八つ橋「夕霧」を発表、以降様々な生八ツ橋が登場しました。

当初は賞味期限の問題がありましたが、物流の発展で時流に乗り、昭和45年の大阪万博で爆発的大ヒットしたのが決め手になったそうです。

この時期は、修学旅行といえば京都だった時代。柔らかくて年配の方も楽しめ、誰にでも好まれるお手軽なおみやげという事で、八ツ橋は広く親しまれるようになりました。

こうして、八ツ橋は「京都といえばこれ」と言われるほどの定番銘菓となっていったのです。

「八ツ橋」にお薦めの折箱

観光地京都の代表的和菓子「八ツ橋」ですが、食材を包装にて彩るために、化粧箱として折箱を使って頂ければ、より高級感を演出できると思います。

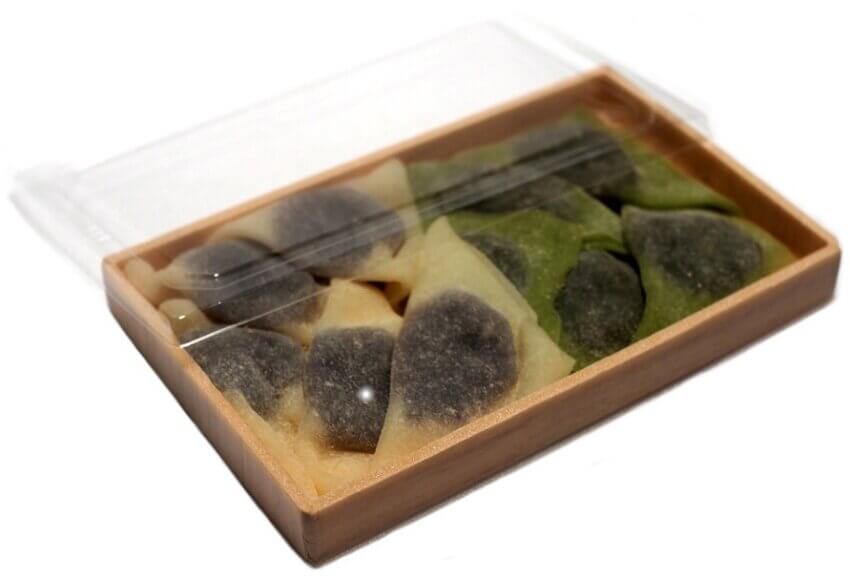

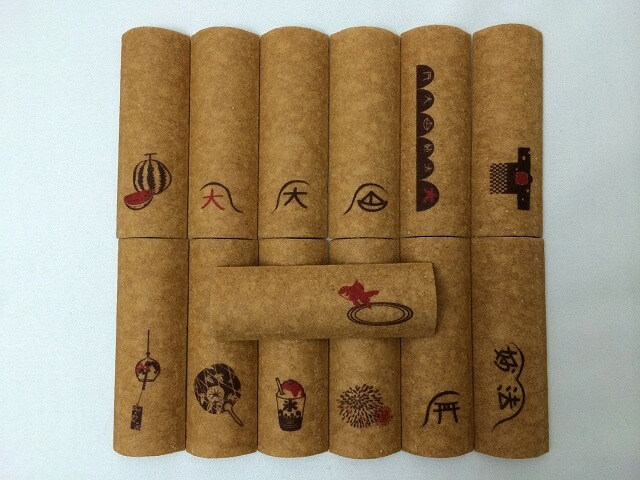

紹介させて頂く商品は、こちらの折箱です。

売り切り商品【折箱】桐柄197×121×H20融着折(60個入)

通常は、佃煮やお漬物、うなぎなどの蒲焼用としてもご使用頂いている折箱ですが、浅い形状を活かして、「生八ツ橋」「あん入り生八ツ橋」のような半生菓子の容器にも向いております。

入数も60個入りと、お求めやすい小ロット設定となっております。

ちょっとしたイベント用、行事用にも対応できるかと思います。いつもとは違う特別感を演出するのに最適なアイテムになるかもしれませんね。

なお、商品カテゴリーにて「和菓子の折箱」を設けております。こちらも参照していただければ幸いです。

「八ツ橋」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介、まとめ

ここまで「八ツ橋」の由来、歴史や特徴、おすすめのテイクアウト容器の折箱についてまとめてみました。

関東圏に住む私共や、今の若い世代では八ツ橋(やつはし)と言いますと三角形の柔らかい生菓子が浮かべる方が多いのではないでしょうか。

ですが実は、あの“生八ツ橋”が登場したのは昭和時代。もともとの八ツ橋は、「焼き八ツ橋」と呼ばれる、パリッとした食感の煎餅のようなお菓子だったのです。

今度息子たちが京都に旅行等で行く機会があれば、古くからの歴史ある「八ツ橋」(「焼き八ツ橋」)をお土産に買ってきてもらうようにします。

箏の音色を聞き、かきつばたの花の情景を浮かべながら頂ければ、その味わいもひとしおかもしれませんね。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです!

折箱は、お弁当をより魅力的に彩る容器です。ぜひ、あなたに最適なテイクアウト容器やお弁当容器を見つけてください♪

折箱堂では、安くて質の良い折箱を通販で購入することができます。ぜひお気軽にご利用ください。