「桜餅(さくらもち)」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介

こんにちは、業務用テイクアウト容器通販サイト「折箱堂」スタッフの佐藤です。

春先になりますと、スーパーにずらっと和菓子が並びます。大福やお花見団子、草もちなど色々ありますが、特に目立つのが、「桜餅(さくらもち)」です。

彩りのあるピンク色が春の訪れを感じさせますね。また、葉っぱで包んでいる形も伝統を感じさせますね。

そういえば小さい頃、桜餅を食べる際に、私が葉っぱを剥がして食べているのを見て、親に「なんて勿体無い!残さず食べなさい。」と怒られたことがありました。

それ以来、私は葉っぱを食べる派になったのですが、さて我が子たちはどうでしょうか?

まさに春の和菓子の定番といえる「桜餅」ですが、いつ頃から登場したのか、餅についている葉っぱについても、わたしもこの記事を書くまで殆ど知りませんでした。

身近にあるものなのに実は色々わかっていない方も多いかもしれません。和菓子の由来には調べるほど奥深いものが多いのです。

今回は、そんな「桜餅」について、歴史や由来等について調べてまとめてみました。また、テイクアウト容器や持ち帰り容器として、おすすめの折箱についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

目次

「桜餅(さくらもち)」とは

「桜餅(さくらもち)」とは、「もち米や小麦粉で作った桜色の生地であんこを包み、塩漬けされた桜の葉を巻いた和菓子」です。

桜餅のピンク色は、お菓子作りに欠かせない伝統的な着色料である「食紅」を使って色付けされています。

食紅は、紅花という花から抽出されたもので、江戸時代には和菓子以外にも、女性が使う口紅や、絵の具、寺院での御朱印等の文字など、色々な用途で使われていました。

なお、桜餅のピンク色ですが、いつ頃からこのピンク色になったかははっきり致しません。

古くからの和菓子の老舗では白色の桜餅を販売しているところもありますが、一般的には、桜餅はピンク色が多いイメージがあります。

白色の桜餅なら通年販売できますが、ピンク色にすることで、桜のイメージを連想させ、巻かれた桜の葉と連動し、季節限定感を醸し出したことで、春の和菓子として定着したのではないでしょうか。

また、桜餅は関東風の「長命寺(ちょうめいじ)」、関西風の「道明寺(どうみょうじ)」の2系統に分かれます。

スーパーなどで購入する際に、ラベルに書いている事がありますので、ぜひチェックしてみてください。

「桜餅」の歴史

関東風「長命寺(ちょうめいじ)」の桜餅

桜餅が誕生したのは、江戸時代中期です。

桜の名所で知られる隅田川のほとりに建つ、長命寺(ちょうめいじ)の門番をしていた山本新六さんという方がいました。

新六さんは、桜の落ち葉の掃除をされたり、墓参の人を手製の菓子でおもてなしをされていました。

その経験から、菓子に桜の葉を用いることをひらめきました。

隅田川の桜の落ち葉を樽で塩漬けにし、餅に巻いて売り出したところ大好評!花見客に訪れた人々が喜んで食べたことから、日本全国に広まりました。

新六さんは、1717年に「長命寺桜もち」を創業、300年以上に渡り、変わらない素材と製法で伝統の味を現在に伝えております。これが桜餅の歴史の始まりです。

隅田川沿いに落ちている桜の落ち葉の再利用、今日でいうエコ活用ですか!今となってはひらめきが伝統になりましたね。

関西風「道明寺(どうみょうじ)」の桜餅

スーパー等で売られている桜餅。実は「道明寺」とラベルがついて販売されているのを見かける方も多いかと思います。

関西風の桜餅である道明寺(どうみょうじ)は、江戸で人気を誇った長命寺(ちょうめいじ)を参考に作られたのが起源だといわれています。

はっきりはしませんが、1,800年代前半には既に大坂にて売られていたのではないかと思われます。

名前の由来は大阪府藤井寺市にある道明寺。蒸したもち米を乾燥させて粗く挽いた道明寺粉の発祥地から名付けられたのです。

道明寺粉で作った生地に餡を包み、丸めて作られたので、おにぎりのような「ツブツブ」があるのですね。

もともと道明寺粉は、もち米に十分水を吸わせてから蒸し上げ、天日干しにした「干し飯(ほしいい)」という保存食でした。

という事は「道明寺」は、どちらかと言うと「おこし」の親戚なのかもしれません。大阪銘菓「粟おこし」「岩おこし」を思い出しますね。

参照:「おこし(おこし米)」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介

更に、いろいろ調べてみますと、「桜餅」に関する呼び名では、関西風の道明寺の定着率が6~7割、関東風の長命寺の定着率が約3~4割と、以外な結果が出ております。

最初に出来た「長明寺」よりも、長明寺を参考にして作られた「道明寺」の方が定着しているのですね。

これには、江戸時代からの海運経路や、その土地ならではの歴史背景などいろいろな要素が関係しているようです。

「桜餅」の葉っぱについて

次は、桜餅で使われる葉っぱについて解説していきます。

江戸時代は、桜といえばヤマザクラでした。当時の隅田川辺には、ヤマザクラが多く植えられており、元祖長命寺桜もちは勿論「ヤマザクラの葉」を使っておりました。

現在では、使用される葉っぱが変わり、伊豆地方で栽培されている「オオシマザクラの葉」が使われています。

葉がヤマザクラより大きく、葉に含まれる「クマリン」という香気成分も多く放出されるのがその理由です。

葉を塩漬けにすることで、葉より香気成分を放つようになると共に、餅の乾燥予防にもなります。更にほんのりした塩味、これが桜餅の味わいをより奥深いものにしてくれるのですね。

また、桜餅を食べる時、葉も一緒に食べていいのかどうか。議論が分かれるところでしょう。

ちなみに我が家では全員、食べる派でした(市販のものですが)。

桜の葉は食べることができますが、一緒に食べなければならない決まりはないと思います。

しかし、昔からの老舗等、販売元のお勧めする処に従う方が、より桜餅をよりおいしく頂ける…のではないかと個人的には思います。

ひな祭りとの関連は?

ひな祭りに頂く和菓子として桜餅も紹介されております。ピンク色でかわいらしいですね。

しかしながら、調べてみると、ひな祭りに食べる桜餅には特別な由来は無いようです。

参照:ひな祭りの定番「ちらし寿司」におすすめなテイクアウト容器・折箱

ひな祭りに桜餅が食べられるようになったのは、諸説ありますが、5月5日の「端午の節句」の行事食として柏餅(かしわもち)を頂く習慣があるので、

それと対になるように3月3日の「桃の節句」のひな祭りに桜餅が食べられるようになったと云われております。

「桜餅」にお薦めの折箱

ひな祭りのお祝いやお花見の御供にぴったりな「桜餅」ですが、春の訪れを包装にて彩るために、化粧箱として折箱を使って頂ければより高級感を演出できると思います。

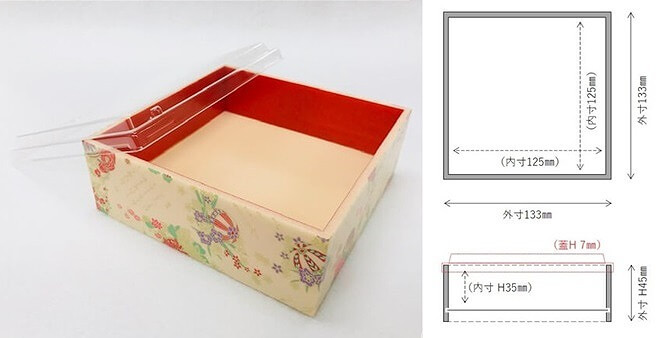

今回紹介させて頂く商品は、こちらの折箱です。

和菓子に合わせやすいサイズの折箱です。20個入りでの販売。ちょっとしたイベント用、行事用にも対応できるかと思います。

いつもとは違う特別感を演出するのに最適なアイテムになるかもしれませんね。

他の和菓子との詰め合わせセットもいいかもしれません。

なお、商品カテゴリーにて「和菓子の折箱」を設けております。こちらも参照していただければ幸いです。

「桜餅」の由来とおすすめのテイクアウト容器のご紹介、まとめ

ここまで「桜餅」の由来、歴史や特徴、おすすめのテイクアウト容器の折箱についてまとめてみました。

江戸時代中期、桜の名所で知られる、隅田川のほとり、長命寺の門番の方のひらめきに

により桜餅が誕生しました。桜の落ち葉の再利用がきっかけとは面白いですね。

いつの日か、隅田川の桜を眺めながら、伝統老舗の桜餅を頂きたいものです。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです!

折箱は、お弁当をより魅力的に彩る容器です。ぜひ、あなたに最適なテイクアウト容器(持ち帰り容器)やお弁当容器を見つけてください♪

折箱堂では、安くて質の良い折箱を通販で購入することができます。ぜひお気軽にご利用ください。